Mucha Data, Poca Sabiduría

La paradoja entre la abundancia de información y la incapacidad de tomar las mejores decisiones

En la publicación anterior de Convergente, hago una introducción en la que hablo de la incapacidad que tenemos las personas de asimilar toda la información que tenemos a nuestra disposición y cómo esto limita nuestra capacidad de tomar decisiones.

En la conversación de hoy profundizo sobre esto, en el contexto del riesgo para las democracias modernas.

Comencemos.

Como hemos comentado en otros artículos, jamás en la historia de la humanidad ha habido tanto conocimiento libremente disponible. Observen estos datos sobre el creciente volumen de conocimiento que creamos1:

Publicaciones científicas - artículos publicados anualmente:

2004: 1,3 millones

2014: 2,5 millones

2023: 4,5 millones

Solicitudes de patentes a nivel mundial:

2002: 1,4 millones

2012: 2,3 millones

2022: 3,4 millones

Libros publicados globalmente - nuevo títulos:

2003: 1 millón

2013: 1,7 millones

2023: 2,8 millones

Creación de datos digitales:

2004: menos de 1 zettabyte

2014: 16 zettabytes

2024: 180 zettabytes

Contenido de Internet - número de sitios web:

2004: 50 millones

2014: 1 mil millones

2024: Más de 1,9 mil millones

Artículos de Wikipedia en inglés:

2004: 400.000

2014: 4,5 millones

2024: 6,7 millones

Sin embargo, tampoco habíamos vivido en un mundo tan polarizado, en el que la sociedad está dividida en desacuerdos sobre la realidad que vive y sobre cómo avanzar su prosperidad.

Esta aparente contradicción me genera mucha curiosidad. Es como si todo ese volumen de información y conocimiento no existiera. Tratemos de analizarlo.

La humanidad se ha enfrentado, desde sus inicios, con la necesidad de codificar y comunicar el conocimiento producido, para facilitar su utilidad a través del tiempo y del espacio. Los esfuerzos para resolver esta necesidad le dieron origen al lenguaje escrito, el libro (primer disco duro), la imprenta y, más recientemente, los medios digitales de almacenamiento y comunicación. En la medida que la propagación del conocimiento ha acelerado, también lo ha hecho la creación de nuevo conocimiento.

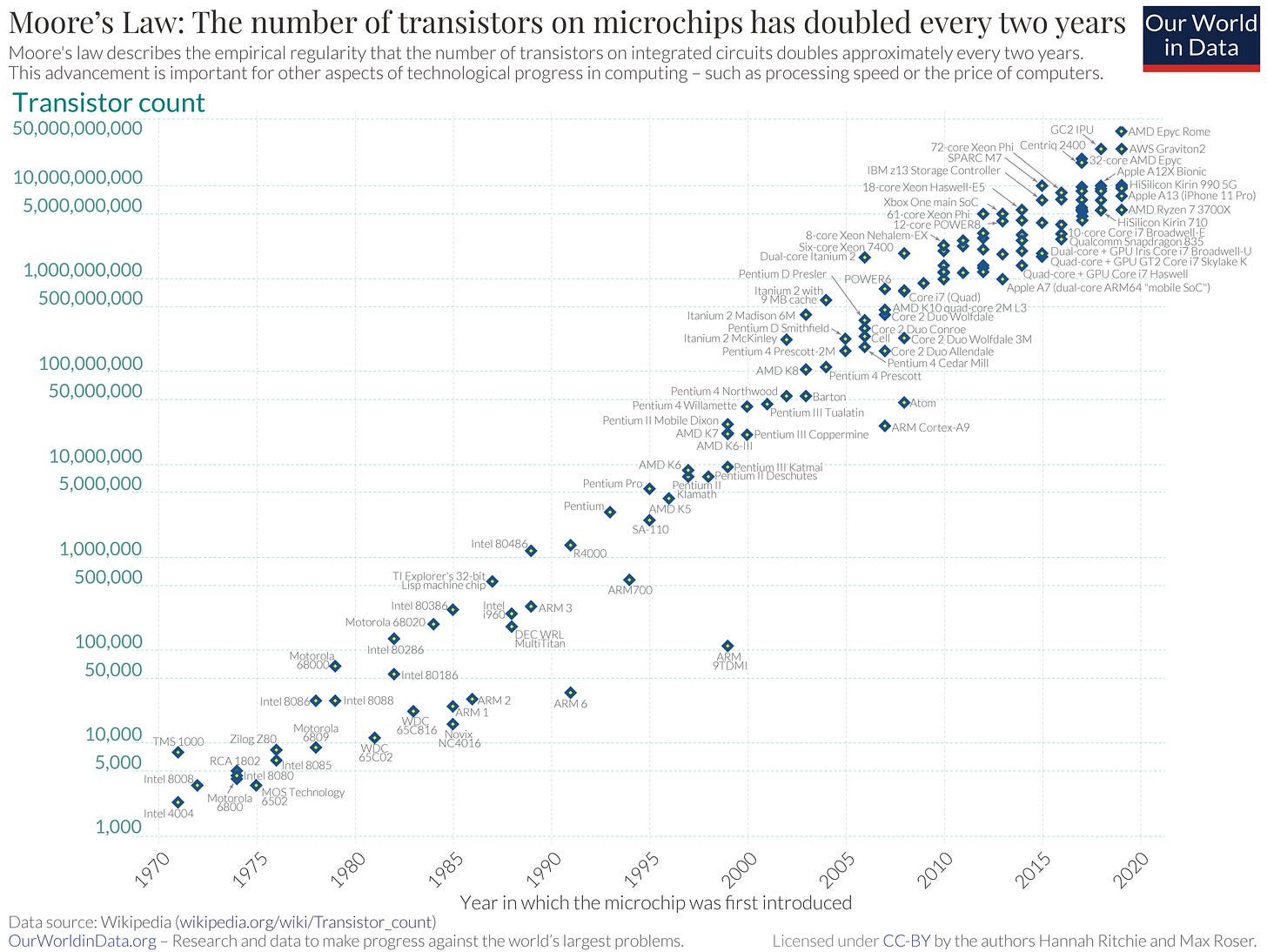

En adición a lo anterior, desde los años 70, en reconocimiento del creciente volumen de información disponible, la necesidad de poderla procesar y hacer el mejor sentido de ella, hemos desarrollado poderosas capacidades de cómputo que han avanzado significativamente, como se observa en la siguiente gráfica que evidencia la Ley de Moore2:

Es práctico entonces afirmar que, con los avances que hemos revisado, la humanidad tiene los medios para describir su realidad racionalmente y tomar decisiones objetivas. Entonces, ¿por qué no lo hacemos?

Investigando y reflexionando sobre esto, tengo tres ideas al respecto:

Algunas cosas simplemente son demasiado complejas para que podamos opinar con precisión

Los humanos sufrimos de atenuación conductual

Progresivamente más, aparece una división ideológica entre los expertos y los no expertos

Desarrollemos brevemente cada una de estas ideas.

Complejidad

De la data del inicio podemos deducir dos cosas importantes:

el volumen de conocimiento científico, libros y data crecen a una tasa creciente

el volumen de conocimiento disponible, sin importar la especialidad profesional de una persona o sus intereses, es demasiado grande para ser consumido y procesado por seres humanos

En el mundo científico es muy tangible este reto, pues es casi mandatario dominar todo el conocimiento antecedente para poder proponer avances en la ciencia. Una evidencia de esto es como el número promedio de autores de los papers científicos viene incrementando aceleradamente ante la necesidad de abarcar la mayor cantidad de conocimiento posible en un esfuerzo progresivamente más colectivo.

Cada vez más, en diferentes ramas del conocimiento, un análisis implica la incorporación de demasiadas variables cuyos comportamientos no siempre se pueden predecir, y cuyas relaciones no siempre son claras.

La economía es un ejemplo adecuado pues todos los humanos somos agentes económicos y, aún así, nuestra capacidad para hacer interpretaciones a escala global, de país o incluso de ciudad son casi nulas.

Como resultado ocurren fenómenos como éste. En el artículo, Mark Zandi, Chief Economist de Moody’s Analytics, dice:

En mis 35 años como economista, rara vez he visto una economía desempeñándose tan bien como lo está haciendo ahora.

Mientras que una encuesta del mismo medio descubre que 6 de cada 10 americanos piensan que la economía está “algo mal” o “muy mal”.

Si profundizamos en los factores que llevan a esta contradicción, vemos que las personas son incapaces de interpretar a profundidad la data económica, pues no es de su dominio, y utilizan su experiencia personal, información de los medios y los comentarios de los dirigentes políticos para formarse una opinión. Esta realidad multiplica la complejidad y, además, distorsiona la realidad pues, obviamente, tanto los medios como los políticos tienen sus propias agendas.

La biología del cuerpo humano es otro buen ejemplo. Miremos esta situación, en la que a uno médicos se les asignaron casos para diagnosticar, con la mitad de ellos teniendo acceso a GPT-4 como ayuda. El grupo de control (sin ayuda de GPT-4) obtuvo una precisión diagnóstica del 73% y el grupo con GPT-4 alcanzó el 77%. Es decir, no hubo una gran diferencia entre un grupo y el otro.

La interpretación evidente de este resultado es que el cuerpo humano es tan complejo que aún los expertos tienen dificultades para ser precisos en el desarrollo del oficio para el cual se han entrenado durante años.

En el paper encontrarán otro hallazgo que nos refuerza la tesis que estamos analizando: la precisión de diagnóstico, cuando se eliminaron a los médicos del proceso y sólo se utilizó GPT-4, fue del 88%. Es decir, no sólo la máquina es más precisa, sino que hay un deterioro al introducirle el factor humano (bajando a 77%). Una interpretación complementaria, totalmente mía, es que los médicos que sí tenían acceso a GPT-4, que no tuvieron un significativo mejor desempeño que el grupo de control, por cualquier motivo, no se dejaron ayudar por la máquina.

Atenuación Conductual

Un estudio titulado “Atenuación Conductual” de Benjamin Enke y otros autores de Harvard y UC Santa Bárbara, presenta una serie de hallazgos clave sobre cómo las limitaciones en el procesamiento de información afectan las decisiones económicas de las personas. La hipótesis central del estudio es que las decisiones de las personas son menos sensibles a las variaciones en los fundamentos económicos de lo que sería óptimo, debido a estas limitaciones. A este fenómeno se le denomina “atenuación conductual”.

Los investigadores realizaron más de 30 experimentos en diversos contextos de toma de decisiones, que abarcan áreas como las finanzas, la oferta laboral y las decisiones sociales. Estos experimentos fueron en su mayoría diseñados por expertos en economía conductual (behavioral economics), lo que asegura su relevancia y diversidad. Una parte clave del estudio fue la medición de la “incertidumbre cognitiva”, es decir, el grado de incertidumbre que los participantes tenían sobre si estaban tomando la mejor decisión. El hallazgo más importante fue que en el 93% de los experimentos, a mayor incertidumbre cognitiva, menor elasticidad en las decisiones frente a los cambios en los parámetros económicos, lo que confirmó la hipótesis de la atenuación conductual.

La atenuación conductual se observó tanto en tareas con soluciones objetivas correctas como en tareas subjetivas, donde las decisiones dependen de las preferencias individuales. Además, el estudio identificó un patrón de “sensibilidad decreciente”, es decir, que la sensibilidad a los cambios en los parámetros económicos disminuye a medida que estos parámetros se alejan de puntos simples o fáciles de entender.

Dicho en palabras más sencillas, en la medida en que la información disponible se vuelve más compleja, más ignoramos esos cambios para la toma de decisiones. Evidentemente, ésta es una limitación cognitiva que nos aleja de tomar decisiones o asumir posturas óptimas. Aclaro, es diferente a la complejidad discutida en el punto anterior, pues aplica para individuos comunes y corrientes como nosotros, y no necesariamente expertos.

División Ideológica

Gobernar un país hoy en día requiere, cada vez más, conocimientos especializados; el mismo fenómeno que describimos arriba. Según David A. Hopkins, profesor asociado de ciencias políticas en Boston College y coautor de Polarized by Degrees: How the Diploma Divide and the Culture War Transformed American Politics, los expertos en políticas públicas en Estados Unidos se han vuelto cada vez más liberales, lo que ha generado una distancia natural entre los expertos y las posturas conservadoras.

Según Hopkins, de esta división surge una compleja cadena de causa y efecto: los expertos intervienen públicamente cada vez más en el lado liberal de temas políticamente controvertidos, incluso en asuntos fuera de su ámbito de especialización; los políticos republicanos aprovechan esto para crear un rechazo generalizado de sus votantes hacia “los expertos”; y los liberales ven cada vez más a los republicanos como deliberadamente ignorantes.

Si bien no he encontrado estudios similares aplicados a América Latina, la situación anterior es similar a nuestra realidad, si bien los expertos alienados están en el lado conservador y es la izquierda quien desconoce la necesidad de conocimiento para llevar las riendas de los países que gobiernan.

Con algo de generalización, sin duda, pero con las vibras acertadas, concluimos que en un lado del espectro político están el capital humano élite y, en el otro, las poblaciones menos educadas. El ciclo vicioso resultante radica en que el primer grupo tiene la experiencia correcta y el conocimiento especializado necesario para gobernar, pero es minoría y está deslegitimado y, por lo tanto, no es el grupo más popular para ser elegido por la mayoría faltante de conocimiento.

Vistos los tres factores anteriores en conjunto, parece que somos víctimas de nuestros propios inventos. Es humanamente imposible digerir adecuadamente la cantidad de información disponible para cada fenómeno de nuestra sociedad; es mucha y compleja, progresivamente más especializada. Nos abruma y nuestra mente es derrotada, insensibilizándonos a la creciente sofisticación del conocimiento creado.

Nos vemos obligados a delegar en nuestras percepciones, los medios, dirigentes y otros líderes para que hagan la interpretación por nosotros y nos den insumos fáciles de incorporar en el acervo individual, sacrificando nuestro propio criterio y convirtiéndonos en presas de las agendas de esos “expertos”. A su vez, los “expertos” alienan a los verdaderos expertos, pues estos últimos no representan la voz las masas.

No es difícil de ver cómo esta línea de pensamiento lleva al deterioro de las democracias y al surgimiento de regímenes autoritarios.

Trágico.

Creo que la paradoja puede operar en el sentido contrario, si así nos disponemos los individuos bajo el principio que no trabajamos para los gobiernos sino que ellos trabajan para nosotros.

Esa disposición debe llevarnos a la acción individual; a aprovechar la libertad de conocimiento que hoy se nos presenta de mejor forma que en cualquier momento en el pasado.

¿Cómo?

Siendo consciente de lo que está en riesgo

Siendo empáticos con las poblaciones más vulnerables en conocimiento que aún no tienen dominio de las causas de su realidad

Implementando algunas estrategias para dominar la complejidad del mundo actual, como éstas:

life long learning: desarrollar el hábito del aprendizaje continuo, invertir (tiempo y dinero) en educación a lo largo de la vida y mantenerse al día con las innovaciones emergentes para adaptarse rápidamente a los cambios en un entorno dinámico.

colaboración interdisciplinaria: reconocer que aunque cada uno de nosotros tiene un pequeño conjunto de talentos especializados, que son nuestro principal foco de desarrollo, debemos cultivar habilidades interdisciplinarias que nos permitan abordar problemas desde múltiples perspectivas especialmente para poder colaborar con otros especialistas y así resolver desafíos complejos.

mentalidad crítica: aprender a descomponer y analizar la información disponible para encontrar sus vulnerabilidades, subjetividad y posibles falsedades, con el objetivo de proponer alternativas mejor sustentadas y asegurando que las decisiones se basen en datos precisos y fuentes confiables.

herramientas tecnológicas: utilizar inteligencia artificial y herramientas avanzadas de análisis para sintetizar grandes volúmenes de información de manera eficiente; esto incluye desarrollar habilidades para encontrar, evaluar y utilizar información de manera eficiente.

Sobre este último punto, no puedo evitar un par de comentarios adicionales. Consideren que la IA no sólo sirve para ganar eficiencia (más output por hora hombre). También es increíblemente útil, incluso más valiosa, para ganar eficiencia intelectual (más input al cerebro por hora hombre). Y su asistente de investigación ya está disponible y es impresionante.

Las democracias se rescatan con la acción agregada de cada individuo. Atrás se quedaron las décadas de la posguerra en las que la única amenaza a la civilización era el uso de armas nucleares, en poder de unos pocos y bajo el control de un par o trío de individuos. La amenaza actual la ejercen todos los que rechazan la verdad y el conocimiento. Quien no se disponga a entender y darle forma a su propia realidad, la delega a los líderes que otros eligen.

Eso es todo por hoy. Gracias por leer, comentar y compartir.

Camilo

No existe una métrica estandarizada sobre la cantidad de conocimiento de la humanidad por lo que utilicé estás variables como referencia.

Fuente: Claude; las cifras son aproximaciones.

La ley de Moore expresa que aproximadamente cada 2 años se duplica el número de transistores en un microprocesador.

Que buenos artículos Camilo. Un placer leerlos siempre!

Gracias Camilo, voy a probar notebooklm :), y ponerme al día con el contenido de convergente que aun no he leído.