Desde hace días estoy tentado a escribir sobre política. Típicamente, la conversación política, con todo su “dinamismo”, es tremendamente coyuntural, cortoplacista y especulativa; todo menos lo que yo quisiera para un tema de conversación en Convergente. La coherencia está, entonces, en hablar de asuntos estructurales, con un horizonte de impacto largo y con fundamentos. Vamos a ver si, con el tiempo, lo logro.

La publicación de hoy la inspiraron un par de artículos que citaré más adelante y las conversaciones con un anterior precandidato a la presidencia de Colombia y una Senadora de la República.

Comencemos.

El contexto político local, regional y global, viene en un proceso de polarización notable. La tendencia es aún más marcada en América Latina. Según el índice elaborado por V-Dem Project, la región viene de ser la segunda menos polarizada del mundo a ser la segunda más polarizada, empatando con MENA (línea roja de la gráfica):

La polarización se origina por dos fenómenos concatenados1, identificación y alienación:

Entre más gente se identifica con un determinado grupo y más características tengan en común, más fuerte es su sentido de pertenencia al grupo. Al mismo tiempo, entre más se identifiquen con un grupo, más fuerte es la sensación de distancia con otros que no comparten ciertas características, es decir, alienación.

Éste es un gráfico viejito pero evidencia visualmente lo que quiero decir:

La intersección de los valores políticos entre republicanos y demócratas, en Estados Unidos, ha disminuido significativamente de tamaño (zona púrpura) hasta el punto en que los puristas de un lado y del otro se consideran mutuamente amenazas existenciales para su cosmovisión. Dicho de otra manera, polarización implica que los temas de interés común son cada vez menos.

Este proceso de identificación con un grupo y el proceso de refuerzo, no son nuevos, pero sí se han acentuado por el lugar y la forma como consumimos información hoy en día. Me refiero a la cámara de resonancia que crean los algoritmos que seleccionan contenidos, en plataformas digitales, en función de nuestros hábitos. Si frecuentemente le doy like a la publicación de Metallica, el algoritmo me perfila con ciertos gustos musicales y me propone contenidos afines. Si habitúo aprobar las publicaciones de Donald Trump, con el tiempo la mayor cantidad de contenido a la que estoy expuesto refuerza las ideas de Trump, incluyendo el rechazo categórico a las ideas que se le oponen. Mi mundo sería pro-Trump y anti-demócrata. No necesariamente porque yo lo haya buscado así; mi mundo, descrito por X o Instagram sería así y, con el tiempo, es gran parte de lo que conozco y defiendo. Ahora vivo en un silo ideológico antagónico al del que le dio like a Biden.

Los asuntos polarizantes son de toda índole, desde los derechos de la comunidad LGBTQ+, la migración hacia Estados Unidos, hasta la aprobación de un líder político2. Como tocan los aspectos más relevantes de nuestra sociedad, los que influyen en nuestros derechos, creencias o estilos de vida, nos disponen al ciclo de refuerzo alienador que describí anteriormente.

Esta dinámica de “nosotros contra ellos” está estrechamente vinculada con el surgimiento del populismo. Entendamos populismo como:

una aproximación política que busca representar la voz y los intereses de personas comunes en defensa de los intereses (en teoría) corruptos de la élite

El populista prospera en entornos polarizados pues su retórica enfatiza la división entre grupos en la sociedad. A veces esas divisiones son reales (China continental y Taiwán); a veces son fabricadas (el empresario es enemigo de sus trabajadores). Exacerbar estos conflictos entre el “pueblo” y la “élite” facilita ganar aprobación de las personas que están insatisfechas con el status quo.

En un mundo como éste…

… no sorprende que haya muchas personas insatisfechas con el status quo. Es más, si en lugar de analizar el coeficiente gini analizamos el índice de Palma3 se hace evidente el surgimiento de la polarización y del reciente populismo en países como Estados Unidos, México, Colombia y Chile:

El descontento es explotado por el populista al posicionarse como la verdadera voz de los ciudadanos prometiendo resolver sus problemáticas hasta ahora ignoradas por los partidos políticos tradicionales. Esto, llevado a extremos, erosiona la confianza en las instituciones democráticas y los procesos políticos tradicionales, sometidos a crítica como corruptas e inefectivas.

Las herramientas del populista son la información imprecisa (o descaradamente falsa) y promesas vacías, amplificadas y divulgadas a velocidades imparables por las redes sociales. Quien se opone al populista, el desprestigiado político tradicional “representante de las élites”, tiene la carga de la prueba. Debe demostrar que su interés es el bienestar de la gente, que las intenciones del populista son egoístas y no el bien común, y que sus propuestas son incoherentes, incompletas, simplistas y/o equivocadas. Tristemente, rara vez tiene la oportunidad de proponer, pues está agobiado en la defensa y, obviamente, sus soluciones realistas son imperfectas y están plagadas de limitaciones porque resolver problemas grandes es supremamente difícil y toma años; son, por definición, impopulares.

Dicho de otra manera, el populista triunfa cuando la información es fácil, barata, superficial, y circula con fluidez. Una democracia saludable requiere información más profunda, lenta, difícil de recolectar y de interpretar por su complejidad, que permite mejores decisiones. Noah Smith tiene una teoría parcialmente relacionada con esto que les recomiendo revisar.

Lo anterior resuena con un comentario que hice en un podcast de 10AM Pro hace unos meses para analizar el blockchain de bitcoin. Usando el modelo de capas de ritmo de Stewart Brand, dije que ese sistema es una serie de capas concéntricas que se mueven a diferentes velocidades: el precio es súper rápido y fluido, imposible de predecir, mientras que la infraestructura que lo soporta es mucho más lenta y representa un valor inmutable.

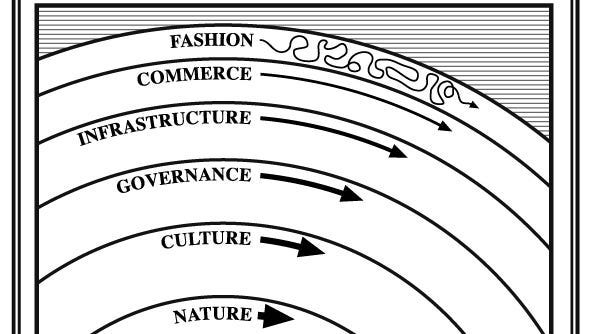

El modelo de Brand es así:

Las capas más superficiales son altamente fluidas y las más profundas son mucho más lentas. Adicionalmente, las capas vecinas se retroalimentan activamente, lo que implica que la influencia entre capas distantes es lenta y pasa por varios filtros e iteraciones.

En mi concepto, el populismo se ubica en la capa superficial, la “moda”. No necesariamente porque sea un fenómeno furtivo o pasajero. El motivo es que su atractivo apela al público en general comúnmente en respuesta a situaciones del momento donde prevalece el descontento social y hay un refuerzo de los medios. Asemejable a las tendencias de moda, el impacto es sustancial, emotivo y reaccionario, pero de vida corta.

Lo preocupante del surgimiento del populismo es la capacidad de influir en capas profundas de nuestra estructura de civilización (las de “infraestructura” y “gobierno”) utilizando munición que viene de una capa muy superficial (promesas vacías, contradicciones, fake news, etc.).

Si la teoría es que capas distantes se influencian poco, ¿habrá “porosidad” en alguna parte de las capas de ritmo de nuestra civilización moderna? Para proponer alguna respuesta a esta pregunta, primero miremos de qué maneras logra el populismo influir en las capas profundas.

Los populistas, en una posición de poder, pueden:

utilizar la infraestructura4 existente o crear una nueva para dirigir los recursos del estado para beneficiar ciertos segmentos de la población, a gran escala

cambiar marcos regulatorios en detrimento de la independencia o transparencia de las instituciones democráticas

apalancarse en su visibilidad para influenciar la opinión pública que a su vez ejerce presión sobre los funcionarios electos y otras instituciones para responder a la base populista

prometer la construcción de grandes obras civiles

efectuar cambios en las políticas económicas como, por ejemplo, medidas proteccionistas a la producción local o instrumentando nuevos gravámenes a la riqueza

Todo lo anterior claramente cambia el direccionamiento político y administrativo de un estado, e incluso los valores y aspectos culturales como la identidad nacional, logrando influenciar de manera duradera las capas profundas de nuestra sociedad.

¿Dónde puede haber porosidad? Sin entrar en el análisis de cada una, se me ocurren algunas ideas:

una frágil independencia de las instituciones democráticas, especialmente en lo relacionado con la separación de poderes

medios de comunicación políticamente afiliados o directamente vinculados con el gobierno

sistemas electorales que benefician desproporcionadamente algunos sectores de la sociedad

postergar las reformas estructurales que se requieren para enfrentar la inequidad económica y formar sólidas redes de protección social

limitar presupuestalmente a las instituciones académicas vinculadas con el estado hasta el punto de imposibilitar su calidad, acceso a profesorado y conocimiento competitivo

no asegurar un equitativo acceso a información, en todo el territorio

no promover un sentido de unidad ciudadano ni la educación cívica (valores democráticos, pensamiento crítico, participación electoral)

débiles sistemas anti-corrupción

opacidad en el ámbito en que los gobiernos toman decisiones e implementan acciones

cerrarse a aprender de experiencias internacionales exitosas, incluyendo el vínculo con instituciones internacionales que promueven la democracia y los derechos humanos

Volviendo a leer todo lo anterior, es inevitable reconocer que existe un riesgo genuino de perder la sincronía de las capas de ritmo de nuestra civilización, producto de una capa de gobierno e infraestructuras “porosas” durante generaciones que pueden ser reconfiguradas con trinos y falsas ilusiones. Según Brand, esa sincronía asegura una sociedad resiliente.5

Recientemente leí un artículo de David Leonhardt en el New York Times analizando sus observaciones de la racha legislativa bipartidista del gobierno de Biden. Es una situación sorprendente, en medio de gran polarización, que los congresistas sean capaces de colaborar en una amplia gama de temas como la política industrial, violencia por armas de fuego, matrimonio entre personas del mismo sexo y el proceso electoral.

Leonhardt lo llama “un nuevo centrismo”. No el centro “tibio” que rápidamente desencanta por su falta de asertividad y propuestas concretas. Forzar la venta de TikTok o apoyar la guerra en Ucrania son asuntos que requieren criterio y valentía.

La agenda también ha incluido temas que se distancian de la idea que la economía de mercado lo resuelve todo, sensación que comparte una gran parte de la población que se siente incómoda con el status quo. Los legisladores americanos, deliberadamente o no, han abordado asuntos populares a los ojos de los ciudadanos; populares por su importancia independiente de la etnia, estrato socio-económico o género.

No pretendo generalizar con esto que la polarización se haya resuelto. Pero es una señal, tal vez paradójica. La polarización implica, por definición, opiniones distantes. Es un diálogo difícil, que obliga a profundizar, debatir, evidenciar, buscar puntos en común y edificar desde ahí. En el entorno institucional adecuado, es el tipo de discusión lenta y constructiva que alimenta positivamente una democracia, obliga a descubrir los asuntos verdaderamente fundamentales y favorece las mejores decisiones.

Este neopopulismo es un concepto novedoso, atrevido por afirmar el fracaso neoliberal, pero digno de estudio pues nivela la cancha de juego con el populista: le arrebata la investidura de salvador de los mejores intereses del “pueblo” y elimina el antagonismo con la “élite”, todo al ampliar y darle relevancia a los temas en la intersección de interés de la mayoría de la población, los temas “populares”.

Eso es todo por hoy. Gracias por leer, comentar y compartir.

Camilo

El artículo antecede el inicio de la guerra con Hamas.

Cociente de la riqueza del 10% de la población más rica con la del 40% más pobre.

Entendamos infraestructura como los sistemas mediante los cuales la capa de gobierno interactúa con los ciudadanos. Puede ir desde la infraestructura física, las carreteras, servicios públicos y colegios, hasta los mecanismos de redistribución de riqueza y servicios ofrecidos por el estado.

Visto por el lado positivo, el anterior es un buen decálogo para una campaña política.

lo mejor q he leido en el 2024 y merece toda la amplificación posible

Hola Cami: gracias de nuevo por compartir esta interesante reflexión. Cuando me cuestiono sobre este tema siempre me voy a pensar en la calidad intelectual y cultural del promedio de la población y creo que es justo ahí donde está el gap. Cuando en la media no están las raíces del libre pensamiento, no está la base para el discernimiento y análisis del contenido y mensajes que se reciben de diferentes fuentes (partidos, caudillos, medios, etc). Por el contrario, cuando el ser se ha cultivado, y esto no solamente cobija el aspecto intelectual, puede tener las herramientas suficientes para crear su propio concepto más allá del que están vendiendo. Adicionalmente puede desprenderse de la idea de pertenecer a algo o de ser aceptado por seguir algo, así que aquí también se ve la influencia de la autovaloración y la autoestima. Pienso que el ser seguidores ciegos, nos lleva a la polarización y de fondo hay un problema de cultivo del pensamiento y autovaloración.